新潟市中央区 整体・マッサージスクール 新潟整体協会

| 経絡を覚える事は難しくない! 初めに経絡の名前と走行の順番を覚えましょう。

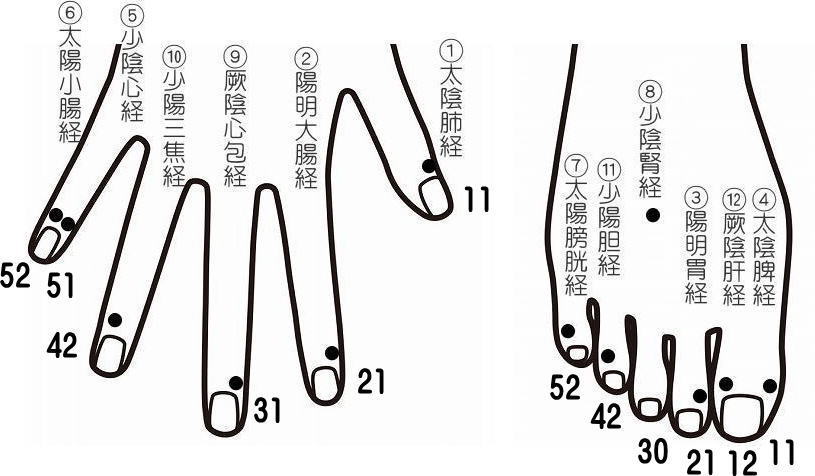

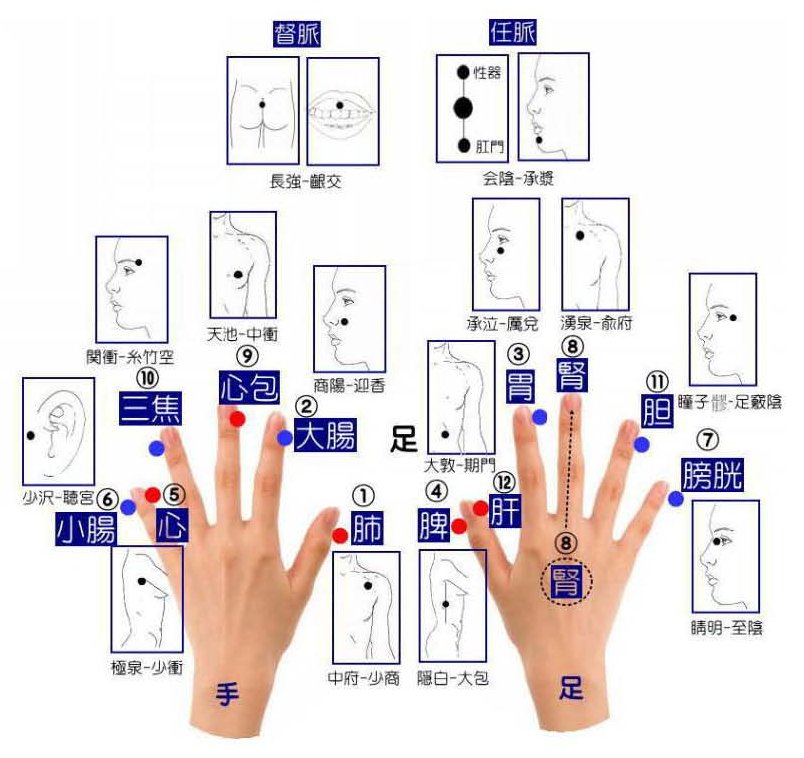

1(肺)、2(大腸)、3(胃)、4(脾)、5(心)、6(小腸)、7(膀胱)、8(腎)、9(心包)、10(三焦)、

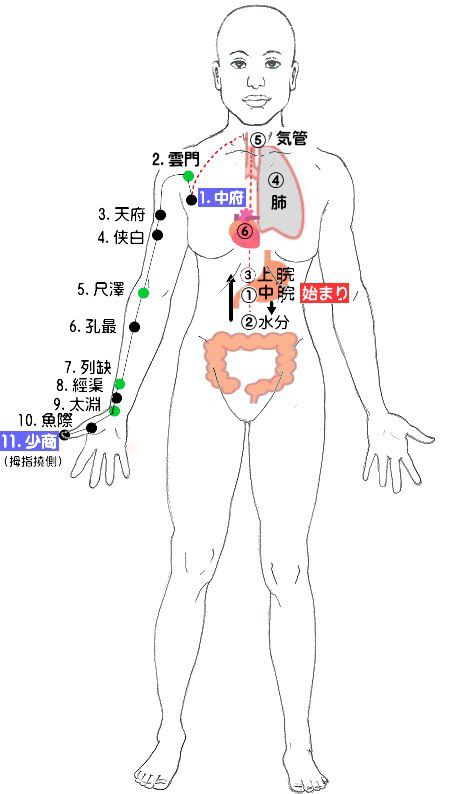

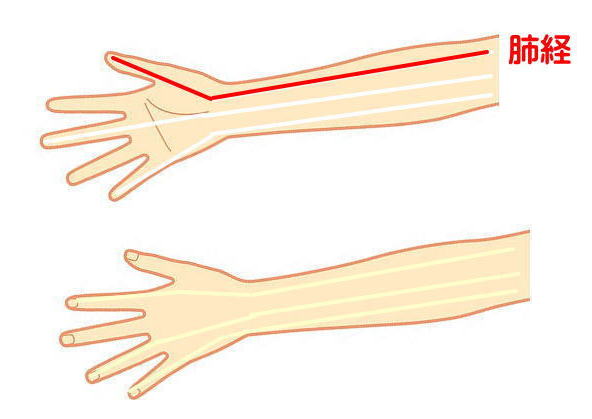

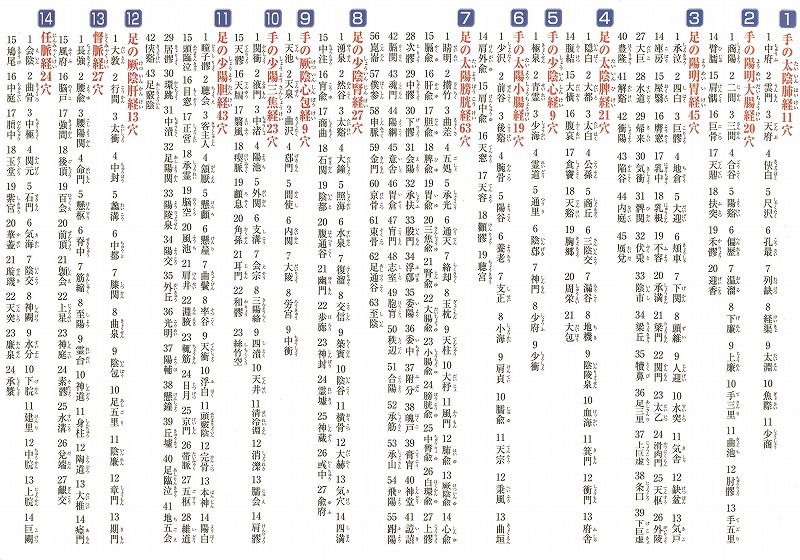

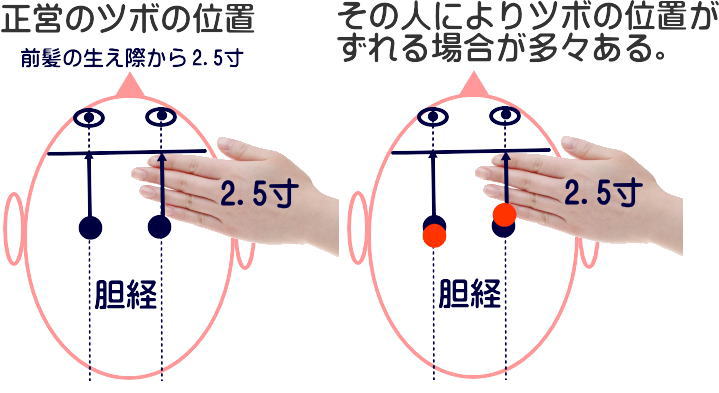

例を挙げますと、十四経の中に、下記のイラスト、肺経という道筋があります。経穴(ツボ)は11個(両側ですと22個) ほどありますが、そのツボを覚える事が重要なのではなく、働きやどんな特徴があるのかを知ることです。 同じ新幹線でも、東海道本線と東北本線では風景も大きく異なります。 経絡も同じことです。 ◆手の太陰肺経 (LU) (11穴) ❶ 胃の辺り、中焦(中脘)から起こり、大腸へ(水分)下行し、再び胃の上に上行(上脘)、横隔膜を貫いて、 両肺から喉、気管を経て、横に出て中府に行き、腋窩から腕の橈側を通り、拇指の橈側、小商で終わる。 ❷支脈: 列欠から手背を通って第2指の撓側、商陽へ行き、手の陽明大腸経と交わる。  この経絡はお腹から始まっています。走行といいます。 胃から始まり、下へ下がり大腸へ、そしてまた胃の上の方へと行き、横隔膜を貫いて、両肺を巡って、気管、のどを通り、 脇の下へと続きます。脇は心臓と関わっています。 ①「胃」から順番に手を当てて「脇の下(心臓)」までを感じて下さい。 覚え方はと言いますと、手の平を使い、まず、お腹に当てて見て下さい。胃の辺りですが、直ぐには離さずに しばらく手をそこに置いて感じて下さい。最後に胸に触れて、心臓の鼓動を感じて見て下さい。   → → → → → → → → → →表面にでます。  生命の鼓動を感じますか? 今申し上げた所は、経絡が内臓を巡っている所だけです。これから表面に経絡は顔を出します。 四指を使い、その通り道を辿ってみて下さい。 柔らかい所や少し硬い所など様々な表情をしていることに気づくはずです。   14本あるそれぞれの経絡は、同様にして感じて行くことが出来るようになりますと、覚えることが容易になります。 ●大腿部などにある経絡は拇指または四指を使い、滑らせながら辿って行きましょう。 ツボを覚えたい? 初心者はツボを覚えたいと思うでしょう。 それはツボに何か不思議な力があると勘違いしているからでしょう。 幾つかのツボはそんな不思議さを秘めていることは確かです。 初めに経絡ありきです。 経絡(道筋)を覚える事が大切なのです。 それを例えるなら、道路を作ってから、停留所を定めたのです。停留所を作ってから道路を定めたのではありません。 それをしっかり頭に叩き込んで置いて下さい。 まず、人に触れて、感じる、その感覚を磨かなければ治療には使えません。その中で初めてツボの存在が明らかになります。 身体というものは不思議ですが、本人が気づかない身体の変化や異常がある場合、外部へ訴えかけてきます。 ですから他の人が見て、何かおかしいぞー???と感じます。 感覚の優れた人でしたら、触れることもなく、ここがおかしいと的確にその場所までも言い当てる事でしょう。 その変化を察知して対応することが治療なのです。 長年の経験から患者さんに触れて、感じることの大切さを知っています。 実際に施術をやって行くうちに必要なツボも少しずつ覚え、増えて行きますから、そう焦ることはありません。 1)まず経絡を覚える(内臓から表面に走行していることを学ぶ) 2)虚実を見極め、補瀉を自在に使う。 WHOでのツボは361穴、昔は一年と同じ365穴と習いました。 すぐにツボを覚える必要は無いですが、どうしても覚えたいのでしたら、経文の様に、繰り返し繰り返し声に出して言うことです。 これが一番です。 その時に大切なことは、重要なツボは少し大きな声で言うことです。 それで記憶に焼き付けます。 中府、雲門、天府、侠白、尺沢・・・・・などです。  ツボの正しい取穴法 一つ、例を挙げますと、正営というツボが頭部に2か所ありますが、正しく取穴する場合、下の文章の通りに取穴しても、 決して正確な取穴とは言えません。 正しい位置ではなく、あくまで基準点ですと言いたいのです。 何故なら、ツボの位置は人によりそれぞれ、多少ですが異なるからです。 それはすべてのツボに言えることです。 そのために手指の感覚が大切になってきます。どうかそれを心に留めて置いて下さい。 感覚を磨くには、合掌行気が良いでしょう。 ちなみに私はやりたい時にだけやります。それも5分程度です。 初心者は休みながらでも良いですから10~20分程度なさってみて下さい。 ◆ 手の感覚に頼ることが一番重要で間違いは無いです。 施術では手に限らず、感覚を使って、感じたことを大切になさって下さい。 ● 一つの例 正営  正営(しょうえい)胆17 頭部、前髪際から入ること2寸5分、瞳孔の直上。 取穴部位:頭臨泣穴の後2寸、目窓穴の後1寸 筋肉:帽状腱膜 知覚神経:眼窩上神経 血管:眼窩上動脈、後頭動脈 主 治:頭痛、目眩、歯痛 意 味:正は、正しい、営は、営むの意。すなわち目の疾患を正しく治め整えるの意。  |

|||||||||||

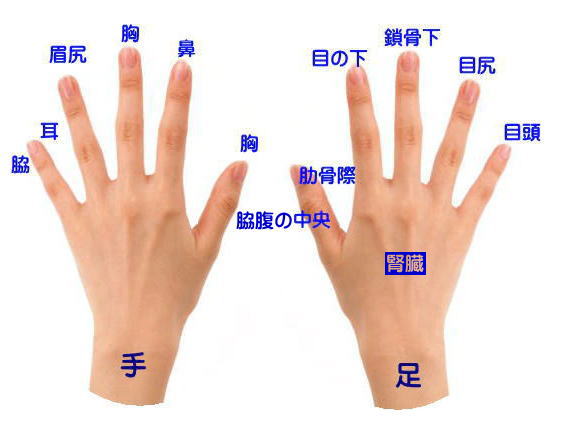

| ◆経絡記憶術 これは両手を用いて、経絡の走行の最初と最後の位置を覚えるために考えたものです。 上記のように自分の体に触れて、感じて覚える事が一番ですが、時間のある時にでもこの方法を使ってみて下さい。 右手は足の経絡を、左手はそのまま手の経絡になります。    ●使い方 手の陽明大腸経の場合:左人差し指で、右の小鼻の横を押さえます。 足の少陰腎経:右の中指で胸の上部(鎖骨の下)を押さえます。 実際に自分の身体に触れてみることで、記憶しやすくなるでしょう。 |

|||||||||||

| 覚えましょう 、

|

| |

ホームへ

ホームへ