1.足から観る④

このまま続ける場合は、ふくらはぎから、大腿部にかけて見て下さい。

皮膚の色、血色、傷の有無、左右差はないか。硬さなどは触診で確認して下さい。

臀部、背部、頚部、頭部へと目を向けてゆきます。

仰向けの状態のまま行っているのであれば、やはり下腿部から大腿部を観察することになります。

特に硬さの違いは大切な判断材料になります。

どの部位に負担がかかって硬くなっているか?

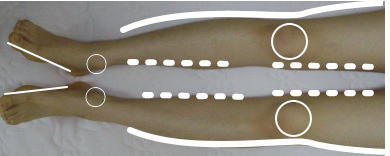

① 両脚同時に大腿部から足元へかけて、脚の側面を触診します。硬さに注意して下さい。

次に上から押さえてゆきながら骨や筋肉の硬さ、弾力を見ます。

② そのまま膝も両膝を同時に触ってみて下さい。

大きさに違いはないでしょうか

たいていの場合、膝頭の大きい方が負担がかかって、痛むことが多いのです。

特に年配の方は注意深く、水が溜まっていないかも含め観察して下さい。

③ 内くるぶしに拇指を当てて左右差を確認して下さい。

④ 土踏まずの部分にも目を向けて下さい。

左右差は姿勢と関わりが深いことはいうまでもありません。

●足関節や膝関節、股関節には骨、筋肉、じん帯、神経の解剖的知識が必要になりますが

ここでは省略して話してゆきます。ご自分でも本を見て学んでおいて下さい。

痛む場合や不具合が感じられる時には次に出てくる評価法(検査)に基づいて実際に行いましょう。

足一つ取りましても観かたがそれぞれ違います。

例えば経絡での観かたと足心道(柴田先生)はやや似ておりますが、フットリフレでは異なります。

惑わされることなく、ご自分の感覚を大切にし、施術をして下さい。

関節はどんな動き、働きをするかを考えて見ましょう。

例として、膝の関節は膝を曲げる(屈曲)、伸ばす(伸展)について。

① ボールをけるために足を後ろに引く動作:膝を後ろに引くー屈曲

② ボールを足でけった動作:膝を前に出すー伸展

以上の2つだけです。

次にこれに関与している筋肉(主動筋)はどれか、じん帯はどれかと調べてゆきます。

膝の関節は約11ほどでしょうか。

神経は検査法がありますのでそれに基づいて行えばいいのです。

膝も数本です。

筋肉も起始・停止部を覚えたほうが、理解しやすくなるのですが、骨に付着しているわけですから、

骨の名前をマスターすればOKです。

その後にゆとりができたら正確なことを覚えたらよいのです。

どの筋肉が関与しているかを予め調べておいて下さい。

評価法 実践編 足① 評価法 実践編 足① |

|

|